【古事記】について

神道と古事記の関係

神道と古事記は、密接な関係にあります。

古事記は、神道の信仰内容や思想を文献化したものであり、神道は、古事記に基づいて形成されたものです。

古事記に登場する神々は、神道で崇拝される神々であり、古事記に語られる出来事は、神道で行われる儀式や行事の由来となっています。

例えば、古事記では、天地創造から始まりますが、これは神道で信じられる「高天原」という最高神界の誕生を表しています。

また、古事記では、「伊邪那岐」と「伊邪那美」という二柱の神が国土や山河や植物や動物などを生み出しましたが、これは神道で信じられる「国産み」という大地創造を表しています。

さらに、古事記では、「天照大御神」という太陽神が岩戸に隠れてしまったことで世界が暗くなりましたが、「天手力男」という力強い神が岩戸を引き開けて太陽神を出したことで世界が明るくなりましたが、これは神道で行われる「お岩戸開き」という儀式の由来となっています。

このように、神道と古事記は相互に影響しあっています。

しかし、それだけではありません。

神道と古事記は、日本の国や民族や文化のアイデンティティを形成するものでもあります。

神道と古事記は、日本人のルーツや精神や美意識を表現するものであり、日本人の誇りや自信や希望を与えるものでもあります。

古事記が書かれたいきさつ

現在、日本最古の書物であり歴史書と言われる、「古事記」。

それは、奈良時代初期の和銅5年(西暦712年)に完成を見ています。

天武10年(西暦681年)、時の支配者である第40代天武天皇は、側仕えの稗田阿礼にこう命じます。

「帝紀(天皇の系譜と歴史)と旧辞(神々の物語)を正しく選定し、この国の正しい歴史書を編纂せよ」

しかし天武14年(西暦685年)、天武天皇は崩御(死亡)してしまいます。

そしてこれに伴い、編纂の命は、消えてしまいます。

ただその後、第43代元明天皇がこの遺志を継ぎます。

和銅4年(西暦711年)9月18日、再び稗田阿礼は呼ばれ、その選定した書は学者の太安万侶により書き取らせるよう命じられました。

こうして、翌和銅5年(西暦712年)1月28日、「古事記」はようやく完成し献上されたのでした。

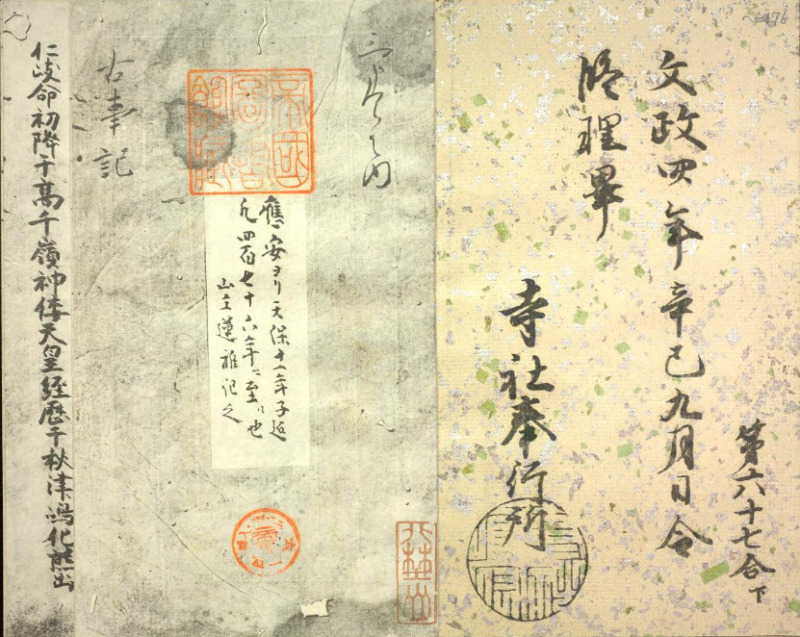

古事記の原本と写本

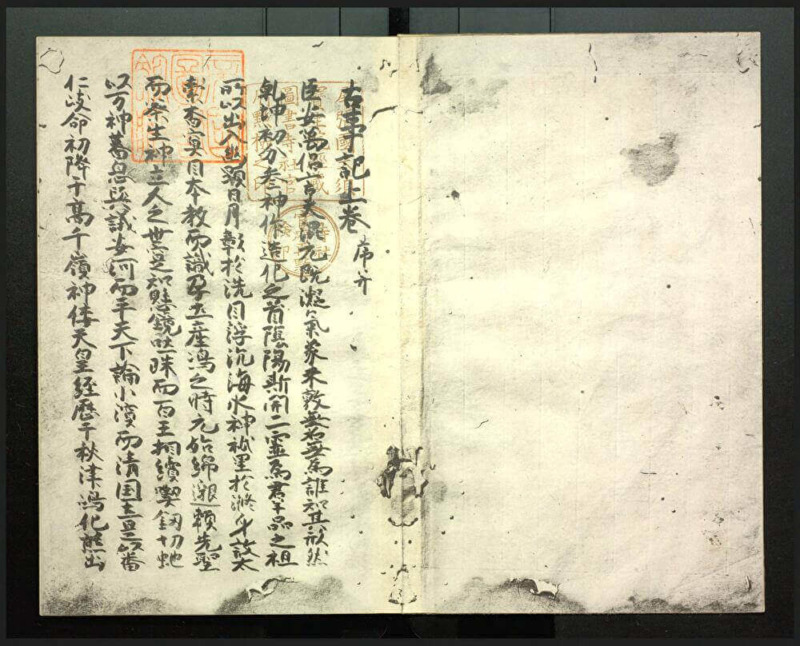

古事記原文は全三巻です。

ただ、古事記の原本は現在まで見つかっていません。

現存する最古の三巻揃った完全な写本(書き写した本)は、現在の愛知県名古屋市中区大須にある大須観音(北野山真福寺宝生院)で見つかったものです。

そのためこの写本は、「真福寺写本」と呼ばれています。

「真福寺写本」は、南北朝時代の応安4年(西暦1371年)頃に真福寺の僧・賢瑜が写本したものでした。

本サイトでは、この「真福寺写本」を原文とし、それに私見ながら読み下し文・現代語文を付けました。

古事記の内容

上巻では、天地が生まれ神々が次々と現れその子孫がこの世界を創造し、その最後に創造神の子孫である初代天皇が生まれるところまでが書かれています。

古事記本文の冒頭現れる神様たちは「天津神」と呼ばれ、天上界とされる高天原にいる神々です。

そして、その神々が人間の住む葦原中国(地上界)に降り立ち、伊邪那岐神が天照大御神に高天原(天上界)を治めるように命じます。

その「天津神(天上界の神々)」の命により「国津神(地上の神々)」が地上の平定にあたり、完成したところで「国津神」から「天津神」に国譲りをします。

その後何代か神々が生まれ、最後に初代天皇が生まれます。

中巻・下巻は、その初代神武天皇から33代推古天皇までの歴代天皇がこの国を統治するために行った業績が、時系列で書かれています。

古事記の目的

天武天皇が古事記を編纂しようとしたのは、当時の東アジア情勢にありました。

当時、大陸にあった中華王朝が朝鮮半島に侵攻してきたのです。

そしてその勢力は勢いを増し、やがて列島に攻め入ってくるかもしれませんでした。

この圧力に対抗するためには、荒廃した国内をまとめ集権国家にするのが急務であり、そのためには民衆の精神的統合が必要だ、と考えたのです。

そのため大和王権は、「頂点に天照大御神の子孫である天皇がおり、民衆はその恩恵を受けるのであり、そのためには租庸調(納税、兵役)の義務がある」という認識を、民衆レベルまで徹底させようとしていったのです。

実は、古事記に登場する「天津神」とは大和王権を指し、「国津神」とはその他の集落を指しています。

それは、歴代の天皇たちの業績により、この国が成り立っているということを民衆に教え込ませ、大和王権の権威性を高めようとしていたものでした。

そして天皇は、自らの祖先の歴史と系図を国の礎とし、各集落の氏族はその途中の枝分かれとしました。

そうして、列島各地の支配下における集落の氏族を、天皇の親戚とすることでその支配力を強めようとしたのです。

これはまた同時に、民衆レベルでもその意識を変えさせ、それにより集権国家を成り立たせようとしたということなのです。

古事記は、そうした目的のために編纂された書物でした。

古事記のもつ意味

民衆の意識の統合のためには、民衆が興味を持つような神話が必要でした。

そのために上巻では、「この世界は天皇の祖先である神々が創造したものである。」という表記をしています。

ただその内容は、中華王朝の人々の言葉である漢字で書かれています。

それは、当時の列島には公式文書にできるような公用語がなかったからでした。

そのため、宗主国である中華王朝の言語(漢字)を用いたのです。

しかし、漢字は当時の列島の一般庶民にとっては、意味もわからずただ聞き慣れない外国語でしかありません。

そうしたことから、大和王権の人々は民衆に、和製英語ならぬ「和製漢字」として読み下させることにしました。

そのため、古事記は日本書紀と違い、完全な漢文としては書かれていないのです。

古事記の目的は、国内(大和王権の支配下にある集落群)の一般庶民に、倭族(天孫族)がこの列島を支配する正当な血統であるという証明のためのものでしたので、あまねく人々にその内容を理解してもらうことでした。

そのため、話し言葉である大和かな言葉(万葉がな)まじりの漢文で表記され、読み下すために小さな文字で注釈をつけることで、国内の者たちが読めるようにしたのでした。

これにより、平易な漢文を読み下す程度の能力を持つ、村の長老あるいは学のある者が各集落に一人おれば、近所の住民や子どもを集めて写本を読み聞かせることで理解できるようにしたのです。

※ 本サイトでは、原文にあるこの少し小さい文字を【 】で閉じて、読み下しをするときの注意書きとしています。

古事記の文体

古事記の文体は、対句として2組を同義語に置き換えて書かれています。

これは、当時先進国であった中華王朝の影響により漢詩風に記述することで、一つの文章として見た時の格調をたかめ、それにより国家としての権威を高めるためでした。

そのため、語調を整えることが最優先され、内容が時系列(物事が起こった順番)ではなかったり、因果関係が違っていたりします。

内容の区分分け

原文には、区分分けはありません。

本サイトでは、内容をわかりやすくするために、その内容ごとに区分分けをしました。

各題名をクリックすれば、その区分の最初へと飛びます。

但し、現在読んでいただけるのは「中巻・10代崇神天皇」までです。

また、読み下し文・現代語文は、先程申し上げたようにあくまで個人的見解ですので、ご理解ください。

内容の区分分けは以下のとおりです。

序文

・要約

・天武天皇の業績(壬申の乱)

・編纂の経緯

・元明天皇の業績

・記述方法の解説

・神倭伊波礼毘古命(初代神武天皇)

・2代綏靖天皇

・3代安寧天皇

・4代懿徳天皇

・5代孝昭天皇

・6代孝安天皇

・7代孝霊天皇

・8代孝元天皇

・9代開化天皇

・10代崇神天皇

・11代垂仁天皇

・12代景行天皇

・倭建命

・13代成務天皇

・14代仲哀天皇

・神功皇后

・15代応神天皇

・16代仁徳天皇

・17代履中天皇

・18代反正天皇

・19代允恭天皇

・20代安康天皇

・21代雄略天皇

・22代清寧天皇

・23代顕宗天皇

・24代仁賢天皇

・25代武烈天皇

・26代継体天皇

・27代安閑天皇

・28代宣化天皇

・29代欽明天皇

・30代敏達天皇

・31代用明天皇

・32代崇峻天皇

・33代推古天皇

本サイトの表記

また本サイトでは、わかりやすくするために以下の順に記述しました。

原文 【注意書き】

読み下し文 【注意書き】

現代語文

古事記の表記文字と読み下しについて

さて、原文の途中に「/上/」という表現が出てきます。

これは「上声」といい「四声」の内の一つです。

中華王朝の人々が使っていた漢字は、声のトーンによって意味を表す「声調(Tone)」というイントネーションにより発声します。

古事記で使われている「四声」は「中古音」とも言われ、古代中華王朝である隋・唐・五代・宋の初め頃まで使われた4種類の声調のことです。

平声(低平調)・上声(高平調)・去声(尻上調)・入声(尻下調)からなっていました。

この「四声」は、現代中国語でも上声=第一声(高く平らに発音)・去声=第二声(下から上に上がる発音)・陰平=第三声(低い音を保つ発音)・陽平=第四声(上から下に下がる発音)として使われています。

日本では、平安時代までは大和かな文字にも使われていましたが、鎌倉時代以降使われなくなり現代日本語には平と上のみが残っています。

古事記では、これにより文章を読み下す時の声の調子を指定し、感情を表す間投詞としても使われています。

関連記事

ディスカッション

コメント一覧

通りすがりのコメント失礼します。

古事記関連の記事を読ませていただきました。

大野晋氏のタミル語起源説に興味を持って、実際にタミル語を現地人から学んでいます。

日本語と妙な共通点が多い、非常に興味深い言語です。

最近、特に気になっているのが、古事記や日本書紀の神話に登場する神様の名前や地名などの一部がタミル語由来なのではないか?という疑問です。

例えば、

天之御中主神はミナクシ神(ミナクシ・アンマン)

と酷似しています。

「ミナクシ」は神様の名前で、「アンマン」は女神様を意味する敬称です。

タミルナードゥ州の有名な古代寺院、ミナクシ・アンマン・テンプルの側にはヴァイガイ川と呼ばれる大きな川が流れており、「天の川」と聞くと、タミル語で「アンマンニンヴァイガイ」つまり「女神様のヴァイガイ川」と言っているように聞こえるそうです。

因みにこれらの史跡は菩提僊那の故郷でもある、マドゥライに在ります。

また、「高天原」と聞くと、ムルガン神の別名「マノハラン」を思い起こさせるらしいです。

他にも、「高御産巣日神」や「神産巣日神」の「産巣日」はヴィシュヌ神の事じゃないか?とか、

「伊邪那岐命」の「イザナ」はシヴァ神の別名「イーザナー」ではないか?とか、

三種の神器の「つるぎ」はタミル語の「剣で突き刺す」ことを意味する動詞「ツォルガ」が由来だとか、「まがたま」の由来は「丸」を意味する「ワッタマーガ」とか、「かがみ」のタミル語は「カナディ」であったりとか、

実に奇妙な共通点が多いです。

当方、日本神話に関する知識はほとんどありませんでしたので、入門書のような感覚で読ませていただきました。

非常に読みやすく大変参考になる記事でした。ありがとうございました。